억울한 세금을 부과받았다고 느낀 납세자가 할 수 있는 일은 불복 제기입니다. 그렇다고 곧바로 행정소송을 진행할 수는 없습니다. 이에 앞서 반드시 조세심판원, 국세청, 감사원 가운데 한 곳을 거쳐 불복 절차를 밟아야 합니다. 이를 필요적 전치주의라고 하는데요. 이들 기관은 납세자 권리구제를 위한 1차 심판대 역할을 합니다.

선택의 기준이 되는 건, 단연 '인용률(납세자 승소율)'입니다. 점쟁이가 아닌 이상, 어느 기관을 선택해야 억울함을 풀 수 있을지 납세자로서는 알기 어렵죠. 세금 분쟁을 매일 다루는 세무사들은 국세청의 '셀프 심사'에 회의적인 시각을 보이면서도, 세목과 분쟁 유형에 따라 유리한 선택지가 달라진다고 조언합니다.

그렇다면 납세자 권리구제의 첫 관문에서 어떤 기관이 어떤 상황에 적합할까요? 조세심판원·국세청에 제기되는 불복 현황과 세무사들의 경험담을 통해 짚어봤습니다.

①납세자 선호 1순위 '조세심판원'

납세자들이 가장 선호하는 곳은 조세심판원이었습니다.

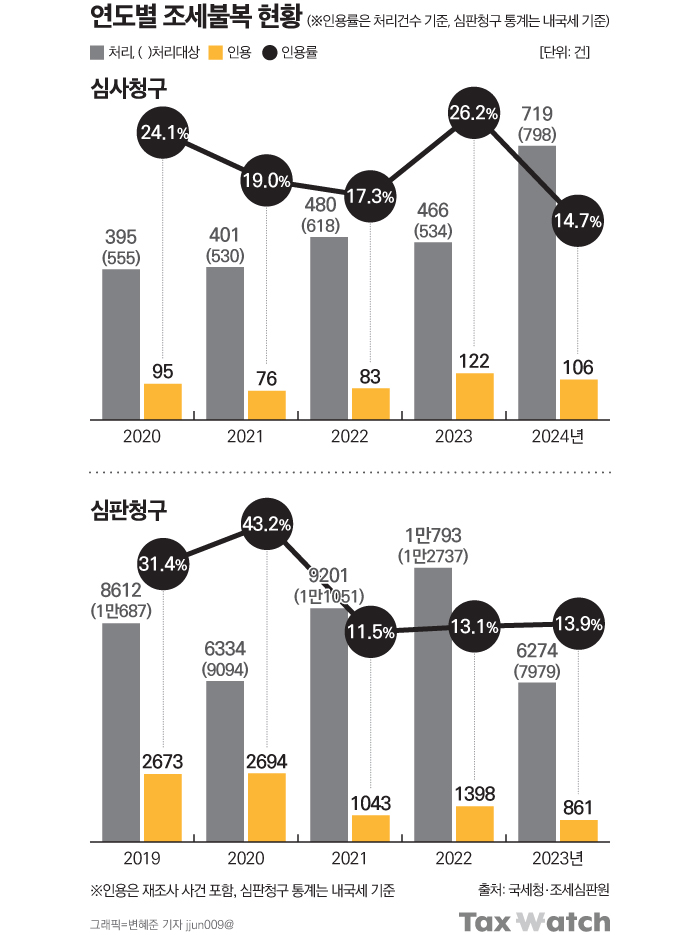

2024년 현재, 내국세 심판청구 처리 대상 사건의 수는 7979건(이월 사건 포함)이었습니다. 이 가운데 대기업·자산가가 많은 서울지방국세청 관할 사건이 3148건으로, 전체의 약 40%를 차지했죠. 참고로 심판원에 불복을 제기하는 것은 심판청구, 국세청은 심사청구라고 부릅니다.

반면 같은 해 국세청의 심사청구 건수는 789건에 그쳤습니다. 조세 불복을 제기하는 납세자 10명 중 1명만 국세청을 찾고 있단 말입니다. 심사청구 역시 서울청 관할 사건(503건)이 절반을 훌쩍 넘겼습니다.

세목(기타 내국세 제외)별로 살펴보면 심판청구는 종합부동산세(1354건)·종합소득세(1345건)를, 심사청구는 종합소득세(106건)·양도소득세(73건)를 두고 다투는 사례가 가장 많았습니다.

납세자 권리구제 통계에서 감사원의 존재감은 미미합니다. 감사원 홈페이지에 공개된 심사 결정례를 보면 지난해 434건의 사건을 처리했는데, 이 중 내국세 사건은 233건에 불과했습니다. 특히 상당수는 위헌 여부를 다투는 종합부동산세 사건(161건)이었죠. 전체 조세 불복 사건의 점유율은 약 2% 수준에 그쳐, 납세자들이 감사원을 찾는 비중은 사실상 없다고 볼 수 있습니다.

②납세자 구제…국세청 14.7%, 심판원 13.9%

납세자 권리구제의 활동 지표나 다름없는 인용률은 어떨까요?

지난해 처리된 심판청구 인용률은 13.9%로, 1년 전에 비해 0.8%포인트 올랐습니다. 주목할 부분은 과거에 비해 '세금 구제'가 확 줄어들었단 점입니다. 실제 최근 5년(2020~2024년)간 심판청구 인용률을 보면 2020년 31.4%에서 2021년 43.2%까지 올랐다가, 이후 3년째 10%대를 유지하고 있죠.

나름의 속사정은 있었습니다. 종합부동산세가 위헌이라며 불복을 제기한 납세자 수가 많았기 때문입니다. 2023년 기준으로 약 3700여건입니다.

법률의 위헌 여부만을 따지는 사안이기에 모두 기각 처리됐는데, 이를 1건으로 친다면 2023년 기준 전체 사건의 인용률은 28%까지 올라갑니다. 같은 조건으로 2022년 인용률은 24.4% 수준이었죠. 지난해에도 적지 않은 유사사례는 선결정례에 따라 기각(납세자 패소)으로 판정 났습니다.

모수인 처리 사건의 규모가 달라 통계적 착시를 일으킬 수 있지만, 상대적으로 국세청이 납세자의 요구를 더 받아들였는데요. 지난해 심사청구 인용률은 14.7%로, 심판청구에 비해 0.8%포인트 높았습니다.

하지만 인용률이 1년 전에 비해 11.5%포인트 떨어지며, 납세자 권리구제는 뒷걸음쳤죠. 감세액(심사청구 처리 결과 감소하는 세액)으로 따지면 174억원이 줄었습니다. 청구세액이 1000만원을 넘지 않은 소액사건의 인용률은 3.5%로, 전(全) 구간에서 가장 낮았습니다. 이 구간에서 세금 저항이 가장 많았죠. 심판청구도 소액(3000만원 미만) 사건의 인용률이 7.1%로, 세액별 구제율은 꼴찌였습니다.

③세무사들의 선택은?

세금 분쟁의 최전선에 서 있는 건 납세자보다 세무대리인입니다. 납세자는 어느 기관을 택하는 게 유리할지 가늠하기 어렵기 때문에 세무사의 조언이 사실상 선택의 나침반이 됩니다.

이에 조세 불복 사건을 수차례나 다뤄온 세무사들에게 "불복 대리를 한다면, 조세심판원과 국세청 중 어느 쪽을 선택하시겠습니까?"라고 공통 질문을 던졌습니다.

기획재정부·조세심판원·국세청, 이른바 '조세 3륜' 기관에서 근무한 경력이 있는 A 세무사는 심판원이라고 답했는데요. 심판원이 국세청보다 상대적으로 독립적이고, 인용 가능성도 높을 것이란 기대감 때문이라고 합니다. A 세무사는 "고객들로부터 '팔은 안으로 굽지 않겠느냐'라는 말을 자주 듣는다"며 심사청구의 구조적 불신을 꼬집었습니다.

국세청 내부에서도 셀프 심사에 대한 불신이 있다는 분위기를 감지하고 있죠. 국세청 관계자는 심사청구를 제기한 건수가 적은 이유에 대해 "(과세)고지를 한 곳에서 구제를 하겠느냐는 거부감 때문"이라고 했습니다.

국세청에서 30여 년을 근무한 B 세무사도 심판원을 택했습니다. 다만 사건의 성격에 따라 선택지가 달라진다고 하죠. B 세무사는 "국세청 내부에서 이미 잘못된 점을 공감하는 사건이라면 심사청구로 방향을 잡는다"고 말했습니다.

대형 세무법인의 C 대표는 '속도'를 잣대로 삼았는데요. C 대표는 "일반적으로 고객들은 국세청이 과세한 것을 국세청 스스로 다시 판단하는 걸 신뢰하지 않는다"면서도 "그럼에도 심사청구로 가는 건 신속하게 처리되기 때문"이라고 말했습니다. 실제 지난해 국세청 심사청구 처리일수는 평균 54일인데 반해, 심판청구는 175일이나 걸렸습니다. C 대표는 심사청구를 신속하게 결론을 내 소송으로 가져가기 위한 전략적 카드로 활용한다고 밝혔습니다.

세무사들 의견을 종합하면 한목소리로 심판원을 선호하지만, 실제 현장에선 '전략적 분기점'으로 심사청구를 활용한다고 볼 수 있습니다.

④심사·심판청구 '일원화' 가능할까

조세 불복 절차가 여러 갈래로 나눠 있다는 점은 오래전부터 지적돼온 문제입니다. 납세자가 이들 기관을 선택적으로 청구할 수 있어, 기관 간 결정 내용 불일치라든지 인용률 경쟁을 할 소지가 있단 지적도 꽤 많습니다. 실제 학계·세무업계를 중심으로 "불복 절차를 하나로 일원화해야 한다"는 목소리를 꾸준히 내고 있죠.

문재인 정부 시절인 2019년, 당시 대통령 직속 재정개혁특별위원회는 '심판원의 심판청구만 필요적 전치제도로 유지할 필요가 있다'고 정부에 권고한 바 있습니다. 납세자 권리구제의 1차 관문을 심판원 중심으로 일원화해야 한다는 것이었습니다. 2018년엔 정부가 세법개정안 마련 작업을 하면서 국세청 심사청구를 '임의적' 전치주의로 바꾸는 안을 고민했었다고 하죠.

여러 갈래로 흩어져 있는 절차를 하나로 모으는 일은 언제쯤 될까요. 납세자에게 필요한 건, 어디로 가야 할까라는 고민을 줄이고 단순하면서도 신뢰할 수 있는 구제 제도를 갖추는 일일 겁니다.