세무조사를 한 차례 받은 납세자가 같은 사안(과세기간·세목)으로 다시 조사받는다면, 불만이 터져 나올 수밖에 없다. 세무조사는 길게는 몇 달씩 이어진다. 납세자가 직접 자료를 모으고 대응하는 과정은 그 자체로 큰 부담이다. 이에 세법은 정당한 사유가 있을 때만 '중복 세무조사'를 허용하지만, 현실에서는 그 판단을 두고 논란이 끊이지 않는다.

위법·부당한 조사유형, 1위는 '중복'

# A법인은 이미 甲지방국세청으로부터 통합 세무조사를 받아 탈루 세액이 확정된 상태였다. 그런데 이후 乙지방청이 1차 조사에서 다루지 않은 다른 사업연도를 대상으로 다시 통합 세무조사에 착수했다. 이 과정에서 A법인이 취득한 토지에 대해 공익법인 출연재산 사후관리 규정(증여세 과세)을 근거로 소명을 요구했다. A법인은 "부당하다"며 국세청 납세자보호위원회(이하 납보위)에 권리보호 심의를 요청했다.

앞선 사례처럼 납세자가 세무조사 과정에서 위법·부당한 조치라고 판단될 때는 납보위를 통해 다퉈볼 수 있다. 권리보호요청이 접수되면 조사는 일시 중지되고 납보위가 20일 이내에 시정 여부를 결정하는 구조다.

납보위가 생긴 건 2008년부터다. 기존에는 지방청과 세무서 내에만 있었는데, 2018년부터 본청에도 같은 권리구제 기구가 생겼다. 지방청·세무서 납보위의 심의 결과에 불복하는 경우, 납세자는 7일 이내 본청 납보위에 취소나 변경을 요청할 수 있다. 납세자에게는 시시비비를 가릴 기회를 한 번 더 준 셈이다. 납보위는 형식상 국세청 소속이지만, 위원 대부분이 외부 인사로 구성돼 국세청의 직접적인 통제는 어렵다.

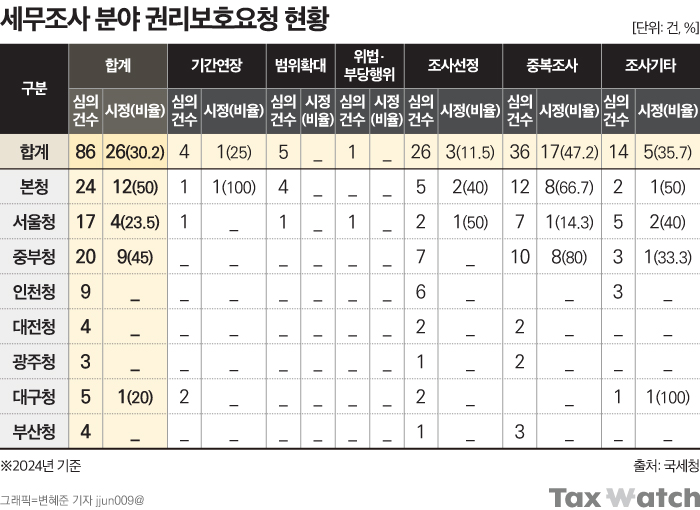

세무조사 불만 사유로는 주로 중복조사가 꼽힌다. 국세청에 따르면 지난해 세무조사 분야 권리보호요청은 86건으로, 이 가운데 36건은 중복조사를 시정해달라는 요구다. 문제는 절반(17건, 47.2%) 가까이 위법·부당한 조사로 인정됐다는 점이다. 본청 납보위의 심의만 보면, 시정 비율은 66.7%까지 치솟는다. '조사 선정(26건)'도 시정 요구가 많은 분야다.

조사 분야 시정 비율은 2022년 26.5%에서 2023년 25.8%로 소폭 하락했다가 지난해 다시 뛰었다. 겉으로는 권리구제 제도가 제 역할을 하는 것으로 보이지만, 그만큼 위법·부당한 세무조사가 여전히 적지 않다는 방증이다.

"중복조사 판단, 변수 많다"

현재 같은 세목·과세기간에 대한 재조사는 못 한다(국세기본법 81조, 세무조사권 남용금지). 명백한 과세 대상이라도 이를 어겼다면, 그 처분은 무효로 이어질 수밖에 없다. 다만 조사 탈루 혐의를 인정할 만한 명백한 자료가 있다거나, 2개 이상의 과세기간과 관련해 잘못이 있는 등 예외 규정을 통해 중복조사를 인정해 준다.

문제는 이 예외 규정의 해석 차이다. 어떤 사안을 탈루 혐의에 대한 명백한 자료로 볼지 판단이 엇갈리면서, 중복조사 여부를 둘러싼 다툼이 끊이지 않는 것이다. 앞선 A법인 사례도, 국세청이 이런 자료를 제시하지 못해 납보위가 조사 중단을 통보한 사례였다.

조사와 자료 요구의 경계가 뚜렷하지 않다는 부분도 중복조사를 판단하는 데 변수가 된다. 국세청 관계자는 "선행은 감사나 과세자료를 요구했는데, 지나치게 길게 진행했다면 이것을 세무조사로 느낄 수 있다"며 "그런 정황이 있다면, 실질은 감사여도 납보위에서 세무조사가 있었다고 본다"고 말했다.

0.6%만 불복?…실제로 더 많을 수도

숫자로 보면, 위법·부당한 세무조사를 주장하는 납세자는 극소수다. 국세청이 한 해 1만4000건 안팎의 세무조사를 하는데 비해 권리보호요청은 전체의 0.6% 수준에 그치기 때문이다. 납보위 심의 건수는 2021년 111건에서 2022년 98건으로 줄며 최근에는 100건 이내를 유지하고 있다.

하지만 국세청 내부에서는 "건수가 적다고 보기 어렵다"는 입장이다. 명백한 사유가 있을 때만 제기되는 최후의 수단이라는 이유에서다. 특히 현실에서는 조사팀과의 관계를 의식해 권리보호요청 자체를 부담스러워하는 분위기도 있다.

세무조사 대응 경험이 많은 한 세무사는 "대부분 원만하게 조사가 마무리되길 원한다"며 "조사팀이 교체되는 상황이 생기면, 다음 조사팀이 더 강도 높게 들어올 수 있다는 우려가 있다"고 말했다. 표면으로 드러난 숫자보다 더 많은 납세자가 조사 과정에 문제를 느껴도 이러한 우려 때문에 적극적으로 목소리를 내지 못하는 셈이다.